科技浪潮奔涌,政治风向突变,美国大学正被卷入双重风暴的中心。

联邦科研资助断崖式收缩,AI技术颠覆学术生态,就业市场倒逼教育革新,这场全方位的震荡,不是局部调整,而是美国高等教育的系统性重构。曾经稳固的知识灯塔,正面临前所未有的生存考验。

《自然》《科学》等权威期刊近期密集刊文,将这场变革定义为“美国高等教育的范式重构”。结合对12所美国顶尖高校科研负责人的专访不难发现,联邦资助的钱袋子收紧只是表象,其背后是科研方向的被迫转向;AI工具的普及并非单纯的效率革命,更暗藏着学术评价体系的深层震荡;而就业市场的冷暖变化,早已顺着人才培养的链条,传导至高校课程设计的每一个细节。当政策的不确定性与技术的颠覆性相撞,美国大学正站在一个必须做出选择的十字路口。

01、联邦资助:从稳定基石到动荡源头,美国科研生态遭遇重创

长期以来,联邦政府始终是美国大学科研经费的核心来源。据统计,美国大学研发投入中近60%依赖联邦资金,国家卫生研究院(NIH)、国家科学基金会(NSF)等机构的拨款,支撑着从基础物理到精准医学的无数前沿项目。然而,2024-2025年,这一稳定基石被彻底打破,特朗普政府的一系列政策让美国科研界陷入寒潮。

01、经费削减:灾难性缩减

特朗普政府在2026年预算提案中,对科研领域提出了堪称毁灭性的削减计划:NIH预算拟削减37%,NSF预算削减超50%,美国航天局(NASA)科学预算砍半,气候与生态研究资助几乎被全部取消。这并非首次尝试:早在其首个任期(2017-2021年),就曾提议削减NIH预算22%、EPA科研预算40%,虽未通过国会,但已为科研界埋下不确定性的种子。

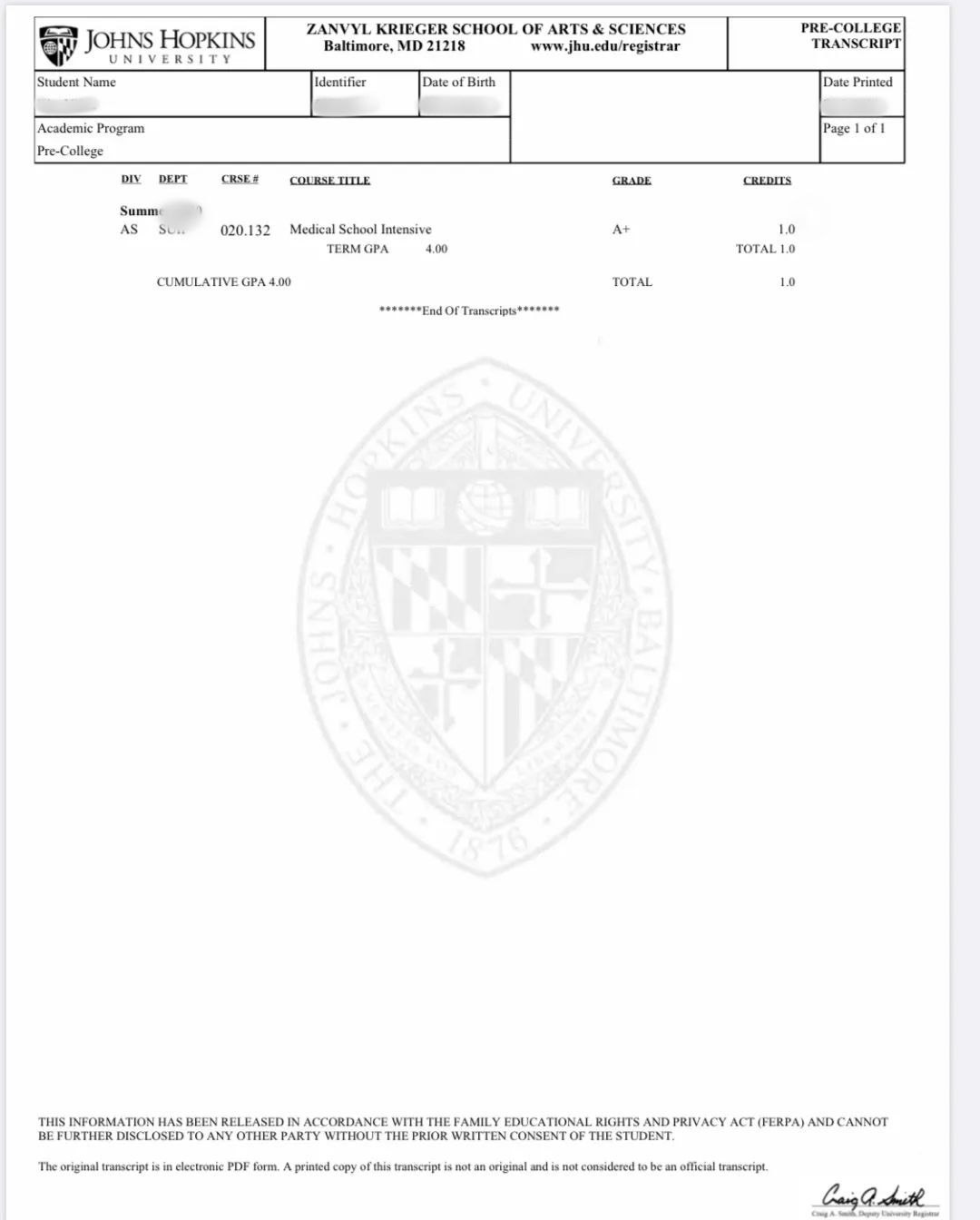

具体到高校,冲击更为直接。约翰霍普金斯大学(间接成本报销比例63.7%)、哈佛大学(69%)等顶尖学府面临间接成本报销比例从平均42%骤降至15%的风险。宾夕法尼亚大学估算,若该政策落地,学校将损失2.4亿美元,数百个岗位面临裁撤,研究生招生规模被迫缩减;马里兰大学、犹他大学等机构合作的科学与社区影响图谱项目(SCIMaP)预测,仅NIH间接成本削减一项,就可能导致全美160亿美元经济损失和6.8万个工作岗位消失。

02、政治干预:科研自由让位于意识形态优先

除了经费削减,联邦政府还将资助与政治立场绑定,以"反犹主义"指控、"DEI(多样性、公平性、包容性)审查"为理由,对高校施加压力。哈佛大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学等数十所高校被威胁冻结拨款、剥夺免税地位,甚至禁止招收国际学生。

布朗大学有800万美元研究拨款因涉及性别、种族或DEI相关内容被终止;宾夕法尼亚大学安纳伯格传播学院的维克多·皮卡德教授,其用于研究AI发展中企业利益的20万美元NEH拨款,仅启动几周就因"推进总统议程"被取消,导致博士后研究员被迫解雇;计算机系助理教授沙拉斯·钱德拉·贡图库为期三年的NIH项目(研究在线信息生态与健康信任度)突然终止,团队成员不得不转岗或离职,早期职业研究者的职业规划被彻底打乱。

03、机构拆解与人才流失:对科研体系的不可逆伤害

联邦科研机构同样未能幸免。2025年2-3月,NIH约780项涉及疫苗、艾滋病、公共健康的经费被终止;国家科学院、工程院、医学院联合发布公开信警告,美国科学事业受到重创——NIH、CDC、FDA等机构数千个岗位被裁撤,顶尖科学家被迫离开学术界。

更严重的是,国际科研合作陷入停滞。因担心赴美受限或预算缩减,比较认知国际会议首次将年会从美国移至加拿大蒙特利尔;国际认知行为治疗协会取消了原定在田纳西州举行的会议;《自然》杂志调查显示,94%的受访者为美国科学未来担忧,华裔数学家陶哲轩直言"基础研究经费捉襟见肘,新一代科研人才培养将受重创"。

02、AI浪潮:学术生态的颠覆者与催化剂

当联邦资助陷入动荡时,AI技术正以更深刻的方式重塑美国大学的科研与教育模式。它既是挑战传统学术传播的颠覆者,也是推动科研效率革命的催化剂,更对人才培养提出了全新要求。

01、信息传播变革:传统学术visibility危机

AI搜索工具的崛起,彻底改变了用户获取学术信息的习惯。Pew Research Center 2025 年春季数据显示,当Google搜索结果中出现AI总结(如 Google AI Overviews)时,用户点击传统链接的比例从15%骤降至8%,仅1%的用户会点击AI总结中的来源链接;Exploding Topics研究则指出,40%的用户很少或从不点AI总结提供的链接——这意味着大学辛苦产出的学术成果,即便被AI引用,也可能面临0曝光的尴尬处境,传统SEO(搜索引擎优化)策略近乎失效。

新兴AI搜索工具进一步加剧了这一趋势。Perplexity AI以透明来源、快速对话式答案成为科研人员新选择;Google AI Mode支持多模态搜索与多轮对话;ChatGPT Search凭借实时网页访问能力,成为深度查询的首选工具。这些工具虽提升了信息获取效率,但42.1%的用户曾在AI总结中遇到误导性信息,如何确保学术内容被准确呈现,成为高校的新挑战。

02、科研范式革命:AI成为游戏规则改变者

在科研层面,AI正突破传统研究的边界。宾夕法尼亚州立大学临床与转化科学研究所(CTSI)的案例极具代表性——研究员Paddy Ssentongo利用AI数据平台TriNetX,在短时间内调取并分析了美国各地跨越十年的3000多例蜱传巴贝斯虫病匿名病例,而这在传统模式下需耗费数年。

AI的价值不仅在于提速,更在于发现:通过模式识别,Ssentongo团队发现40%的巴贝斯虫病患者同时感染莱姆病,为精准治疗提供了关键依据;他们还意外发现多重感染患者生存率更高,为免疫系统研究开辟新方向。目前,该团队正整合临床数据与AI预测建模,探索疾病风险早期预警。这背后,是高校搭建的AI基础设施(如TriNetX访问权限、机器学习专家支持)在发挥核心作用。

类似案例在精准医学领域层出不穷。威斯康星大学麦迪逊分校2024财年研究支出达18.5亿美元(同比增长9%),其获得的NIH 2900万美元资助用于研究致盲疾病,USDA 1900 万美元资助推动乳制品行业创新,AI在数据分析、靶点识别中均扮演关键角色。

03、就业市场冲击:高校教育的转型倒逼

AI对就业的影响,正向上传导至高校人才培养体系。纽约联邦储备银行调查显示,12%使用AI的服务公司在过去六个月裁员,25%计划实施AI的公司将减少招聘;斯坦福大学研究发现,2022年ChatGPT推出后,22-25岁人群在AI相关职业的就业率下降6%;美国劳工统计局2025年3月数据显示,过去12个月新增岗位比预期少100万个,信息技术行业裁员6.7万(占该行业总就业的2.3%)。

高盛预测,AI最终可能取代美国6%-7%的工作岗位,计算机程序员、会计师、法律助理等职业风险最高。这倒逼高校重新定义教育目标——普渡大学与Simplilearn合作推出《AI与机器学习专业证书》课程,教授ChatGPT、大型语言模型应用;波士顿大学酒店管理学院通过跨学科课程(融合市场营销、心理学、城市规划),培养学生解决复杂问题的能力,例如帮助酒店设计"品牌步行地图",替代传统健身房改造方案,精准匹配商务旅客需求。

03、高校应对:在危机中寻找破局之路

面对联邦资助动荡与AI冲击的双重压力,美国大学并未被动应对,而是从资金多元化、科研聚焦、教育改革、伦理治理四个方向探索出路,试图在变革中维持竞争力。

01、资金多元化:减少对联邦资助的路径依赖

为对冲联邦资金风险,高校积极拓展非联邦来源,形成三大核心策略:

- 私人philanthropy(公益捐赠):吸引关注气候、公共健康、精准医学的捐赠者。例如,威斯康星大学通过威斯康星理念数据库项目,记录与3000多家企业的合作,每年为地方经济贡献3.6亿美元;部分高校针对AI伦理、可持续发展等联邦资助削减领域,设立专项捐赠基金,延续关键研究。

- 校企合作(应用研究契约):与企业签订定向研究合同,开展需求导向的应用研究。密歇根州立大学、克莱姆森大学通过这种模式,为企业解决技术难题,同时为学生提供实习机会;但高校也需平衡)——企业资助多要求短期交付成果,可能挤压基础研究空间,因此部分高校成立独立实体(如航空、微电子领域专项研究院),专门对接企业需求。

- 校内资源重配(机构投资):在预算紧张的情况下,高校选择"战略性放弃"非核心领域,将资金转向优势学科。例如,部分中小型院校减少高成本的生物医学实验室投入,聚焦本科教育或特色学科(如农业技术、区域经济研究);顶尖高校则通过冻结行政岗位招聘、压缩非科研开支,保障重点领域(如AI、量子计算)的资金需求。

02、科研转型:从全面开花到聚焦核心

过去,美国大学追求大而全的科研布局,而现在更强调精准聚焦:

- 优先级分层:将研究项目分为核心必保(如与国家安全相关的AI、半导体研究)、外部合作(依赖企业或捐赠的应用研究)、灵活调整(无资助的基础研究)三类,资源向核心领域倾斜。

- 联盟共享:多所高校联合搭建科研平台,共享昂贵设备与技术人员。例如,华盛顿大学牵头的人口健康倡议,联合西北大学、加州大学伯克利分校等机构,共同开展气候变化与公共健康研究,降低单个高校的成本压力。

- 退出非优势领域:部分高校主动放弃高投入、低产出的学科。例如,一些区域性公立大学关闭纳米材料实验室,转而加强教育技术、社区医疗等与地方需求结合紧密的研究方向。

03、教育改革:培养与AI共舞的复合型人才

面对就业市场变化,高校从课程设计、实践模式、评价体系三方面进行改革:

- 课程融合:技术技能+人类技能在教授数据素养、机器学习基础的同时,强化批判性思维、复杂问题解决能力。例如,普渡大学的应用生成式AI专业化课程,既教授ChatGPT等工具的使用,也通过案例分析训练学生识别AI偏见、评估内容准确性;波士顿大学的体验式营销课程,要求学生结合心理学、城市规划知识,为酒店设计创新方案,而非单纯依赖AI数据分析。

- 实践导向:学徒制+校企合作威斯康星大学与当地乳制品企业合作,让学生参与产品创新研发;宾夕法尼亚州立大学CTSI为研究人员配备机器学习专家,推动AI+医学的跨学科实践,学生在项目中直接接触临床数据与AI建模,积累实战经验。

- 评价升级:从论文导向到多元成果修订教职晋升(RPT)规则,将技术转化、企业合作项目、AI伦理研究等纳入考核;对学生的评价不再局限于考试成绩,而是关注其利用AI解决实际问题的能力,例如斯坦福大学的计算机课程,要求学生设计AI工具并评估其社会影响。

04、伦理治理:承担AI时代的学术责任

随着AI应用普及,伦理问题日益凸显,高校主动承担起规则制定者的角色:

- 伦理教育融入课程:哈佛大学开设《AI伦理与社会》课程,讨论算法偏见、数据隐私等议题;宾夕法尼亚大学在医学研究课程中,要求学生评估AI诊断工具的公平性,避免对弱势群体造成歧视。

- 建立跨学科伦理委员会:由计算机科学家、伦理学家、社会学家、法律专家组成团队,为AI科研项目提供伦理审查,例如审查预测疾病风险的AI模型是否存在种族偏见,确保研究符合公共利益。

- 推动行业标准制定:斯坦福大学、麻省理工学院联合企业、政府机构,共同制定 《负责任AI开发指南》,强调AI系统的透明度与可解释性,例如要求AI总结学术内容时,清晰标注来源与潜在局限性,避免误导用户。

04、未来展望:在不确定性中寻找确定性

美国大学当前面临的挑战,本质上是旧科研生态与新时代需求的碰撞。联邦资助的动荡打破了政府-高校的传统合作模式,AI技术则重构了知识生产与传播的逻辑,而就业市场的变化又对教育目标提出新要求。

从短期看,阵痛仍将持续。部分高校可能因资金链断裂关闭实验室,早期职业研究者面临更多不确定性,基础研究(如气候、基础物理)可能因资助不足放缓进度。但从长期看,这场变革也可能推动美国大学摆脱同质化竞争,回归各自的核心使命:顶尖研究型大学聚焦AI、量子计算等战略领域,维持全球竞争力;区域性公立大学深耕地方需求,成为社区发展的智库;文理学院则强化人文教育,培养学生的批判性思维与伦理意识。

对于正规划赴美留学的学生与家庭而言,这场变革绝非劝退信号,而是需要精准把握的择校与规划指南。《科学:无尽的前沿》强调的“自由探索与社会需求平衡”,如今已转化为高校差异化发展的鲜明特征——这意味着留学决策不再是紧盯综合排名,而要回归匹配自身发展这一点:若计划深耕AI、量子计算等战略领域,顶尖研究型大学仍有不可替代的资源优势,但需关注其联邦资助依赖度与校企合作深度;若倾向应用型专业,区域性公立大学与地方产业的绑定优势正不断凸显,就业适配度可能更高;而重视人文素养与批判性思维培养的学生,文理学院在AI时代的价值反而愈发清晰。

留学家庭更需关注的是,美国高校正从“单一学术评价”转向“多元能力考核”,课程设置中“AI工具应用+伦理判断”“跨学科实践+解决问题能力”的组合已成趋势。选择院校时,除了参考科研经费稳定性,更要考察其就业服务中心与企业的合作紧密程度、校友网络在目标行业的覆盖范围,以及是否有针对国际学生的科研实习资源对接机制。这场变革让美国高等教育的“性价比”评判标准更加立体,而那些能精准洞察院校转型方向、结合自身优势规划专业路径的学生,终将在不确定性中抓住属于自己的发展机遇——这或许正是美国高校这场阵痛,给全球留学家庭带来的最实在的启示。