美本留学的数量在减少吗?除了对政治和治安持有怀疑之外,是否意味着中产和精英再一次出现了分歧?

2025年留学市场呈现冰火两重天:普通家庭美本申请量下降23%,但超高净值家庭(可投资资产1亿元以上)申请量逆势增长17%。在全球人才竞争格局剧变的背景下,已超越单纯的教育选择变迁,成为解码社会阶层分化的重要切口。

这场静默的"教育大分流"背后,不仅源于经济成本和回报率的差异,更与资源储备、身份规划及教育策略的分化密切相关。以下从多个维度分析这种分层的具体表现及原因:

经济投入与抗风险能力的差异

成本困境

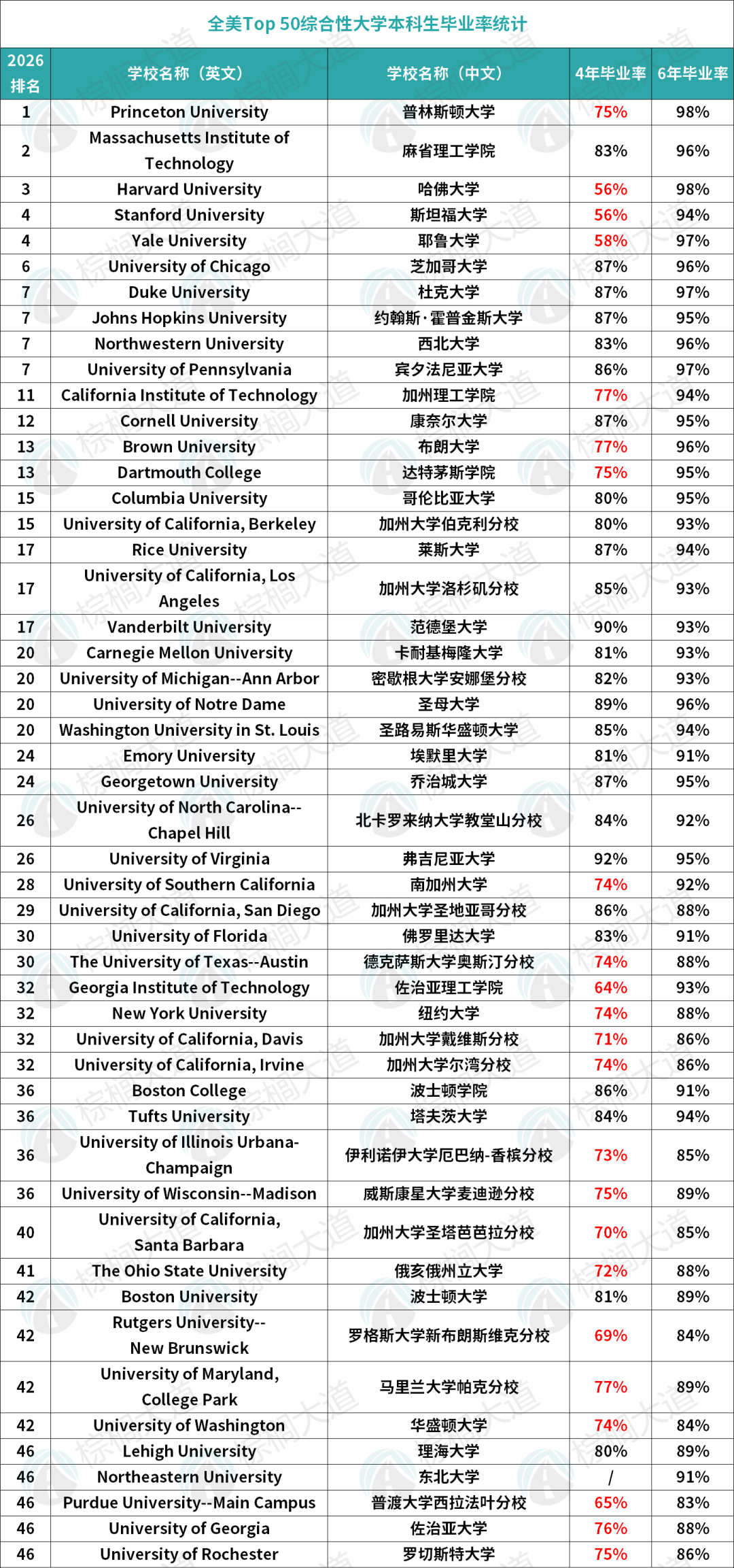

部分中产阶级的教育投资逻辑,正遭遇系统性冲击。2025年藤校年均费用突破9万美元,四年总成本相当于北京五环内一套两居室。

当我的一个在上海某国资银行做中层领导的朋友给我发信息说,她的孩子从美国本科毕业归国后的薪资(1.2万元/月)还抵不过房产租金收益时,这种成本收益倒挂直接让她开始怀疑当年的决策。

相比之下,我还有一些朋友以及认识的家长,可以称之她们为精英家庭,其实这些家庭面对很多变化,并没有改变,也没有后悔孩子读美本的决心和策略,

其中一些人,无论是通过家族资本、绿卡身份筹划、或全球资产配置规避风险,要么资产足够安心读书,要么已经获得不受经济周期影响的财富增值,总之,这些家庭,都依旧能,也愿意支持孩子美本前后的所有成本。

所以,在我们这些年处理的大量美本案例里,无论家长们来自中产还是精英阶层,只要提前规划好,就可以打平这个成本困境。比如,投资移民100万美金,杰出人才计划10万美金左右,那杰出人才计划就是适用于中产家庭提前筹划身份的一种有效途径。

身份壁垒与职业通道的分化

留美就业的“隐形天花板”

虽然美本学生并非一定要留在美国工作,但是绝大部分同学仍然希望在毕业之后,至少能在美国big name的公司工作几年,或者享有求职区域的自由度。排除婚绿,其实所有留学生都面临H1B签证中签率低至14%的困境,有些用人单位也不愿意给留学生提供绿卡支持,之后等到OPT到期后只能回国,

所以,即使是藤校本科学历,在缺乏绿卡支撑下,在美国就业的价值,也可能会缩水。

回国就业的竞争力错位

部分中产留学生家庭,若更在意美本的收获是学技能,回国后就容易遭遇“海归贬值”。

国内目前大部分企业仍然停留只在参考QS排名,而非兼容的考虑USNEWS排名,加上更偏好本土985毕业生的实操能力,这使得一部分中产的美国本科孩子回国之后并不一定应聘顺利。

当中产留学生在OPT期间为抽签焦虑时,殊不知,他的同学早已在高中时期,家长就做了杰出人才移民计划4个月拿到了身份。

在21岁之前,孩子可以通过父母申请,成为受养人获得美国身份,从而可以顺利的在美国工作一段时间或永久。当然,如果在任何时间想回国工作,也可以。总之,部分高认知的中产和精英阶层,正通过"身份套利"构建跨国通道。好多年前,我们曾经有个学生在就读USC南加大期间,就设立了跨境房产信托基金。毕业前一年,他就以企业家的父亲的受养人身份顺利拿到绿卡,既规避了毕业后的抽签风险,又完成资产全球配置,实现了美金小增值。

而且,部分精英家庭则通过资源整合(如家族企业、高端人脉)为子女提供高起点岗位,例如布朗大学Brown艺术史学位+家族画廊资源,允许孩子在NFT热潮中实现职业背景的百倍杠杆。这种差异使得中产家庭的教育投资难以转化为阶层上升的杠杆。

教育认知与长期规划的分野

不是所有的美本留学生家庭对“教育”的理解都是一样的。

摩根士丹利2025年已将target school缩减至6所藤校,但中产家庭仍以“教育等于学一门好找工作的技术,爬藤等于高薪就业”为单线思维。

大湾区某对冲基金创始人根据女儿的真正热爱,选择了跨学科学习,录取CMU,主修"计算机+艺术史"BXA双学位,精准对接Web3.0时代跨界需求,并且通过家族基金会链接顶级科研资源,同时利用自己业务上有所往来的深圳本土的生物与环保资源,启发了孩子将所学的兴趣与社区结合,增加了孩子环保创业IP身份。

想起6年前,一个曾经来自工程师家庭的学生,早年放弃南加大CS专业并未遭到父母的抗议,她最终选择排名30+一所文理学院的创意写作+数据分析双学位,暑假回国后借助家庭和老师的资源,研发了一个"用机器学习解构《红楼梦》叙事结构"的跨界项目。去年,她获得字节跳动AILab特别录用资格。

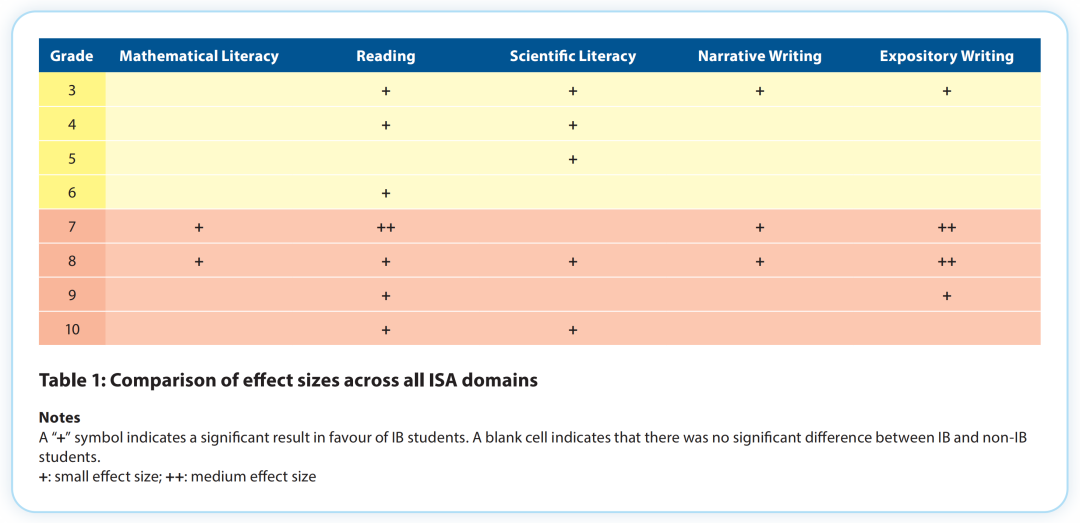

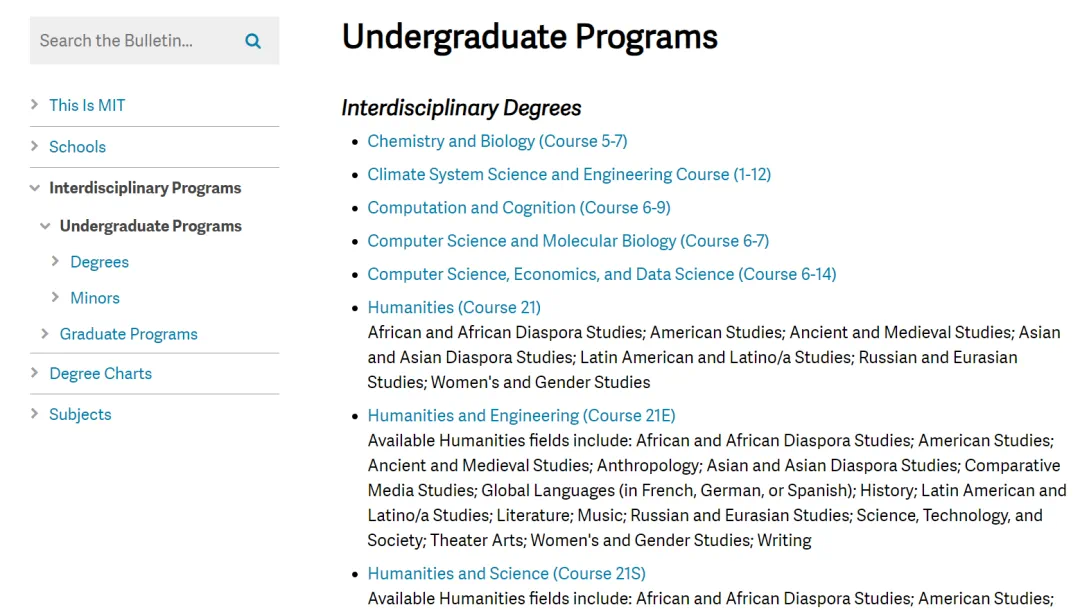

事实上,美国本科教育体系历经百年沉淀,始终占据全球高等教育金字塔的顶端。美国大学的科研经费投入占全球高校总投入的35%以上。这种江湖地位除了财团和资本运作的经济支持之外,美国本科教育有着非常成熟的学术生态。

在跨学科培养机制方面,斯坦福大学Stanford允许学生在计算机科学中融入艺术设计,培养出兼具技术敏锐度与人文视野的复合型人才;在科研参与普惠性方面,约翰斯·霍普金斯JHU大学为60%本科生提供实验室准入资格,本科生参与发表SCI论文的比例达22%;在就业政策稳定性保障方面,美国政府近五年持续放宽STEM专业OPT签证期限至36个月,为国际学生提供职业缓冲期。这种制度化的优势,使得即便在全球政治格局波动背景下,美本教育仍能保持对人才的强吸引力。

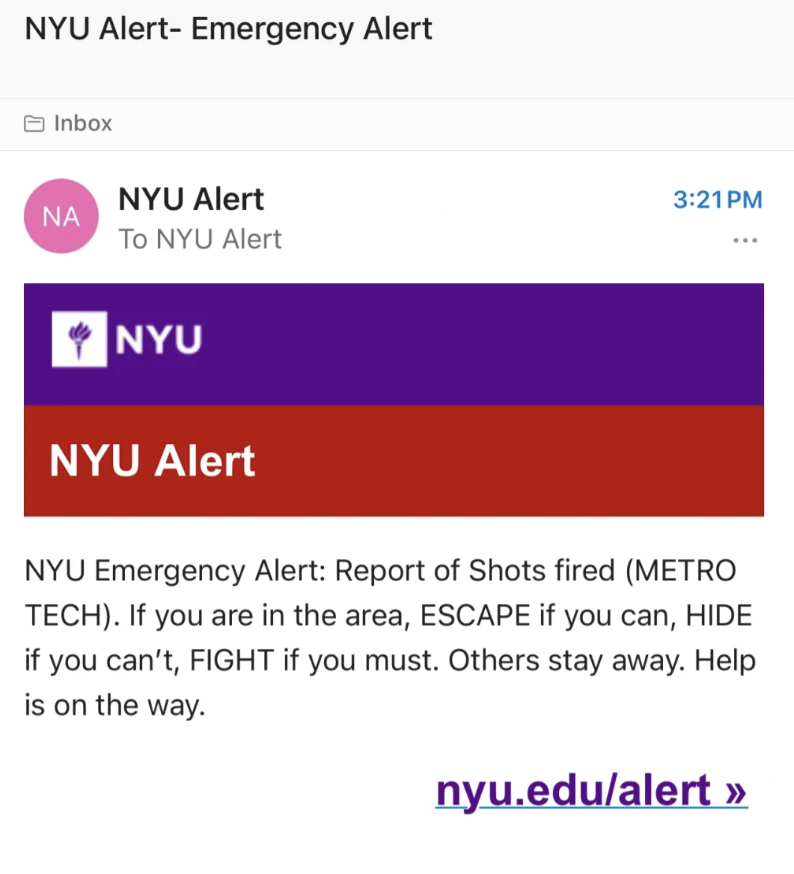

治安与政治的实际威胁

不得不提到的治安与政治因素,其实并未成为最主要因素。这一点对美国本科学生数量的影响力其实远比大家想象的少。

美国社会的多元性必然伴随治理复杂性,但校园安全机制的进化已形成有效风险对冲:NYU纽约大学通过GPS定位与AI算法,将校园周边3公里划分为动态安全等级区域,实时推送避险路线;USC南加州大学设立“社区安全大使”项目,由本地居民与留学生共同组成巡逻队,2024年校外公寓盗窃案同比下降41%;Umich密歇根大学投入使用的智能安防手环,可一键触发声光报警并同步定位至警方指挥中心,响应时间缩短至90秒。数据显示,美国TOP50大学校园暴力犯罪率仅为所在城市平均水平的17%,证明象牙塔内仍具备高度可控的安全边际。

同时,尽管国际关系存在波动,但美国高等教育始终遵循“学术超然性”原则:

政策保护伞:2024年《美国竞争法案》明确要求保障国际学生科研参与权,禁止因国籍限制实验室准入;

文化防火墙机制:Uchi芝加哥大学等院校设立“学术自由委员会”,确保课程设置不受外部意识形态干扰;

校友网络庇护:常春藤盟校在中国大陆的校友会已建立完善的政商资源对接系统,为归国学子提供职业缓冲带。

这种制度设计使得美本学历在不确定性中反而成为“硬通货”,2024年中国央企海外人才专项招聘中,美本毕业生录用率高达38%,远超其他留学群体。

总之,教育本质上是认知革命、人脉重构与风险托底的三维工程,但全球化竞争正在解构其传统价值链条。美本留学的退潮并非单纯的教育选择变化,而是阶层固化在教育领域的投射。

这也是为什么部分中产家庭因抗风险能力弱、信息不对称及政策壁垒,正在考虑退出高成本赛道;精英阶层则通过身份规划、资源垄断和全球化布局,将留学转化为巩固阶层优势的工具。这种割裂印证了当代教育的残酷现实:学历学位未必导向财富增长,圈层准入未必兑现阶层跃升。这种分层不仅限于经济维度,更体现在认知、信息及社会资本的代际积累上。

但是,从做教育角度来看,我们希望我们能给孩子们传递的是更积极更灵活更有效的解决方案。

中产阶级对教育的理解可能需要从"学历-高薪"的线性思维中获取新的视角,比如上海某私募基金家族,其女在卫斯理安Wesleyan University学院主修古希腊哲学期间,通过父亲引荐加入苏富比艺术品投资圈,将人文素养转化为另类资产配置能力——这种教育价值的非线性转化,暴露出阶层间的认知维度差异。

美本教育隐藏着两套人脉操作系统:对中产是LinkedIn通讯录里的500+联系人,对精英则是代际传递的资源清算所。纽约大学Stern商学院2024年就业报告显示,83%进入顶级投行的中国留学生,其家庭与华尔街存在直接业务关联。

Duke杜克大学中国区校友会核心圈层,85%成员具有显性家族产业背景。当华北地区的中产留学生苦练case interview时,大湾区的精英阶层早已联合香港家族,通过校友酒会,将子女的暑期实习转化为下一轮头部企业职业或创业生涯的一次提前过渡。

总之,面对中产和精英家庭的差异角度,我们看到一个事实,教育,虽然认知扩充,虽然增长人脉,但仅仅是前途的一种兜底。教育,并不等于子女毕业之后实际的职业发展,甚至是赚钱能力。

如果要打破这个差异,首先就要先实现理念和信息上的跨越。

所以,暑假我们特别为孩子们策划了CXO实践计划。目标就是希望打破所谓的阶级分层。

我们希望通过真实的职场环境和人脉建立,最终能够了解smart money的聪明之处,启发孩子们对于自己感兴趣的专业,比如商业,计算机,科技,人文,在创造性和领导力的影响下如何交叉和融合,从而找到适合自己的Role和所需资源,筹划属于自己的C“X”O未来专业与就业发展计划!

教育分层的本质,是全球化时代资源分配规则的终极体现。当大部分精英阶层的家长们开始将美本留学转化为家族资本运作的资源时,中产家庭必须清醒意识到:在美国本科(包含英本)文凭可能会通货膨胀的时代,真正的教育突围不在于重复既定路径,而在于构建独特的价值坐标系。(而且,若是连美本英本的文凭都贬值了,其他国家区域的危机就更严重了)

未来的竞争,不再仅仅是学历与学历的较量,而是资源配置范式与认知维度的另一种对决。