很多来咨询博士申请的同学,第一句话往往是“我该选哪些项目?”。可真正决定你能不能顺利毕业、产出成果、保持身心健康的,不是项目简章上的几门课,而是那个每天和你开会、批你稿子、写你推荐信的人——导师。这篇文章给你一把“选导师 vs 选项目”的判断尺。读完,你会更清楚什么才是博士申请中真正需要打磨的核心决策。

01、申请博士,你选的不是“项目”

很多人申请博士,是从“我喜欢某个方向”开始的。然后打开某校的研究生院官网,看课程设置、招生要求、所在城市、师资介绍……但真相是:在博士这个阶段,你最重要的不是进了哪所学校,而是跟了谁。

导师不是选修课的老师,而是你接下来 4–6 年最紧密的合作者。你们共担项目,合作发表,甚至在推荐信、找工作、未来人脉上深度绑定。如果用“合作创业”来比喻,你是初创 CEO,导师是控股董事。他(她)手握资源、决定你能否毕业,能否发文章,能否顺利完成博士旅程。

项目再好,课程再精,氛围再赞,如果导师不靠谱,一切都无从谈起。

02、导师不只是“指导者”,更是你学术身份的接口

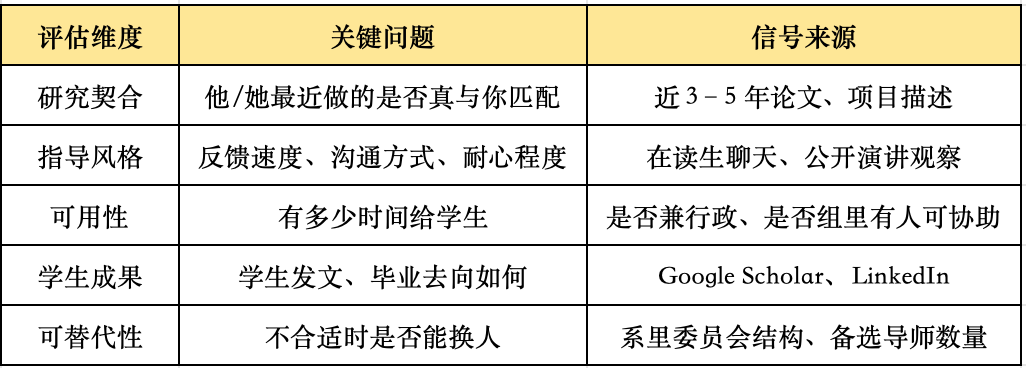

理想情况下,导师既给方向又给资源,还带你进圈子、写论文、找工作。但你无法仅凭主页和论文数判断其“带人质量”。需要从研究契合度、指导风格、可用性、学生成果和可替代性等维度做判断。

03、项目是生态系统,不是“背景板”

项目决定你能否扎根:课程是否有用、氛围是否互助、资源是否可得、是否提供多元职业支持。别让自己的未来绑死在“一人撑天”的体系里。

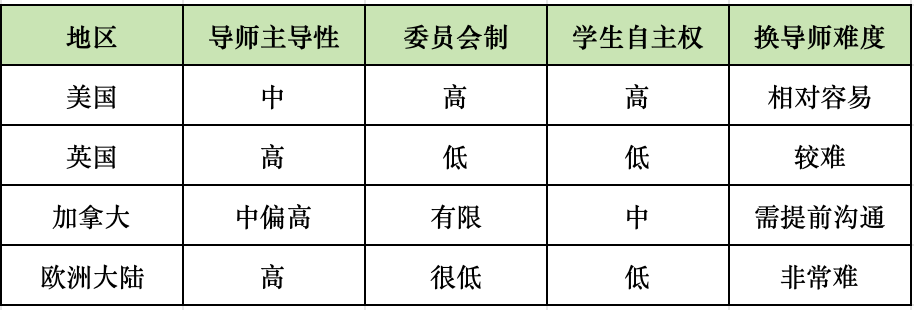

不同地区制度差异也很关键:

04、你以为你在选项目,其实你在做“风险投资组

博士申请不是线性选项题,而是非对称信息下的风险管理过程。真正聪明的申请者,是把项目名单当作一个投资组合来管理的。

前期筛选时,你可以按方向、名校、论文合作可能性来拉一个长名单。中期要做深入调查——查导师论文、发信沟通、联系在读生,甚至挖论坛和 LinkedIn 看口碑。后期要动态调整项目分布,不要押宝一人一校,而是做到每个项目都有 fallback plan。

好的名单不是一次性定好的,而是迭代出来的。

更重要的是,要准备好面对“理想导师实际不带人”、“口碑导师冷处理”、“看起来完美但你感觉不对劲”这种情况。

你不是在赌一所学校,而是在设计你人生五年的合作模型。

05、你以为你在选项目,其实你在做“风险投资组

很多人把博士申请当成是被挑选过程:只要我能拿到 offer,我就成功了。但真相是,offer 才是你做决策的起点。

在申请阶段,大多数导师保持克制和模糊。不会承诺,不会表态。但你一旦拿到 offer,局势就变了。

你会收到 Zoom 邀请、campus visit 邮件,导师会开始展现热情。这是你去确认他们是否真诚、是否值得托付的绝佳时机。你可以开诚布公地问他们的工作方式、项目方向、团队结构、学生支持度,甚至问系里的非正式文化。

这个阶段,才是真正的“信息回流期”。你能见到更真实的对方,也能听见别人对这个项目的私下评价。

建议你把每个 offer 都当成一次“实地考察”机会,哪怕是线上。毕竟你不是来追梦的,而是来决定未来五年在哪个系统里生长。

06、你不是在申请博士,而是在选择一段合伙关系

申请博士,从来不是一个简单的 yes or no。它不是刷分刷排名的胜负游戏,而是一个关于匹配、信任、韧性与规划的长期博弈。

你要考虑的是:

谁是值得长期合作的合伙人?

哪个系统能支持你度过低谷,而不只是在你顺利时喝彩?

哪个导师,不只是牛,而是“牛且愿意带你飞”?

如果你现在正在建项目列表,建议你先放下学校名气、排名焦虑,回到问题本源:我想和谁一起工作?我希望自己在哪里成长?我是否给自己准备了多个退路?当你从这些问题出发,你选的博士项目,才不只是一个 offer,而是一段真正有意义的人生路径。

如果你正在准备 2025 年的博士申请,无论是方向筛选、导师匹配、联系策略,还是整体规划,我们都可以提供帮助。