在诺奖刷屏的季节,瑞士这个人口仅900万的国度,以其每百万人口超过3位诺奖得主的“获奖密度”,悄然占据世界首位。顶尖人才辈出的背后,是瑞士高等教育独特的“宽进严出”培养模式。然而,看似宽松的入学门槛之后,没有浪漫的校园传说,只有图书馆的通明灯火、火车站里见缝插针的复习和“轻易不敢生病”的学业压力。当留学日益多元化,瑞士这条路究竟意味着什么?

最近,诺奖刷屏了。

相继获得化学奖、生理学或医学奖的日本科学家北川进、坂口志文,再次引发大家对于日本“50年30个诺贝奖”计划的关注,以及对教育的讨论。

其实放眼全球,在诺奖方面取得非凡成就的国家,绝不仅仅是日本。

根据数据统计,瑞士以27位诺奖得主,位于全球第9名;如果以“获奖密度”来看,仅有900万人口的瑞士,毫无疑问位列世界第一,每100万人口至少有3位诺奖得主,其中苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)更被誉为“诺奖得主的摇篮”。

各国获得诺奖情况;来源维基百科

顶级人才的培养,离不开独特的土壤。那么,作为“创新大国”的瑞士,在科学人才的培养上有什么特色?

本文作者的儿子,8年前留学瑞士,在瑞士公立体系一路过关斩将,如今在瑞士洛桑联邦理工(欧洲顶级理工学府,也是ETH的姊妹校)就读大二,感受到了另一种卷。

下文是这位父亲的观察和分享。

在瑞士Top2理工名校,卷成“小镇做题家”

在留学多元化的今天,瑞士因社会安全、学术质量和就业优势,吸引了不少中国家庭的目光。

8年前,小学刚毕业的儿子,因为我和爱人的工作变动,跟随我们从北京来到了瑞士求学,为此还放弃了刚到手的清华附中的录取通知书。

这8年时间里,法语零基础的儿子,顺利融入了瑞士的公立教育体系,还连续4年取得日内瓦州政府颁发的优等生证书,最终以课程全优的成绩被瑞士洛桑联邦理工(EPFL)录取,读生命科学工程专业。

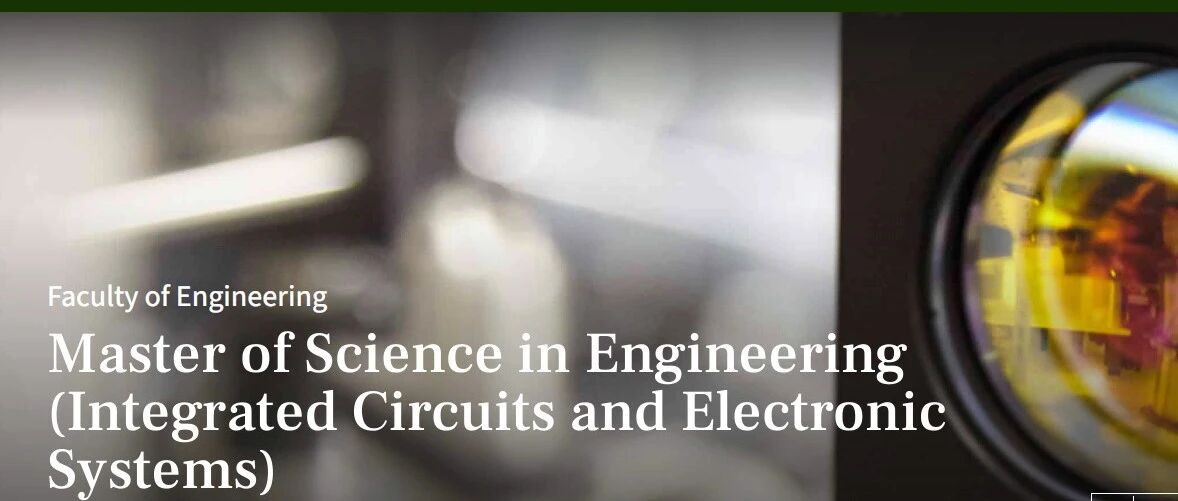

EPFL作为瑞士最顶尖的两所理工大学之一,在欧洲及全球科技工程领域享有极高的声望。

位于莱芒湖畔的EPFL新校区

这段留学之路看似取得了胜利,殊不知,真正的挑战还在后头。

在瑞士,“宽进严出”的原则,贯穿了从高中到大学。“极限求生”,更像是瑞士留学被忽视的另一面。

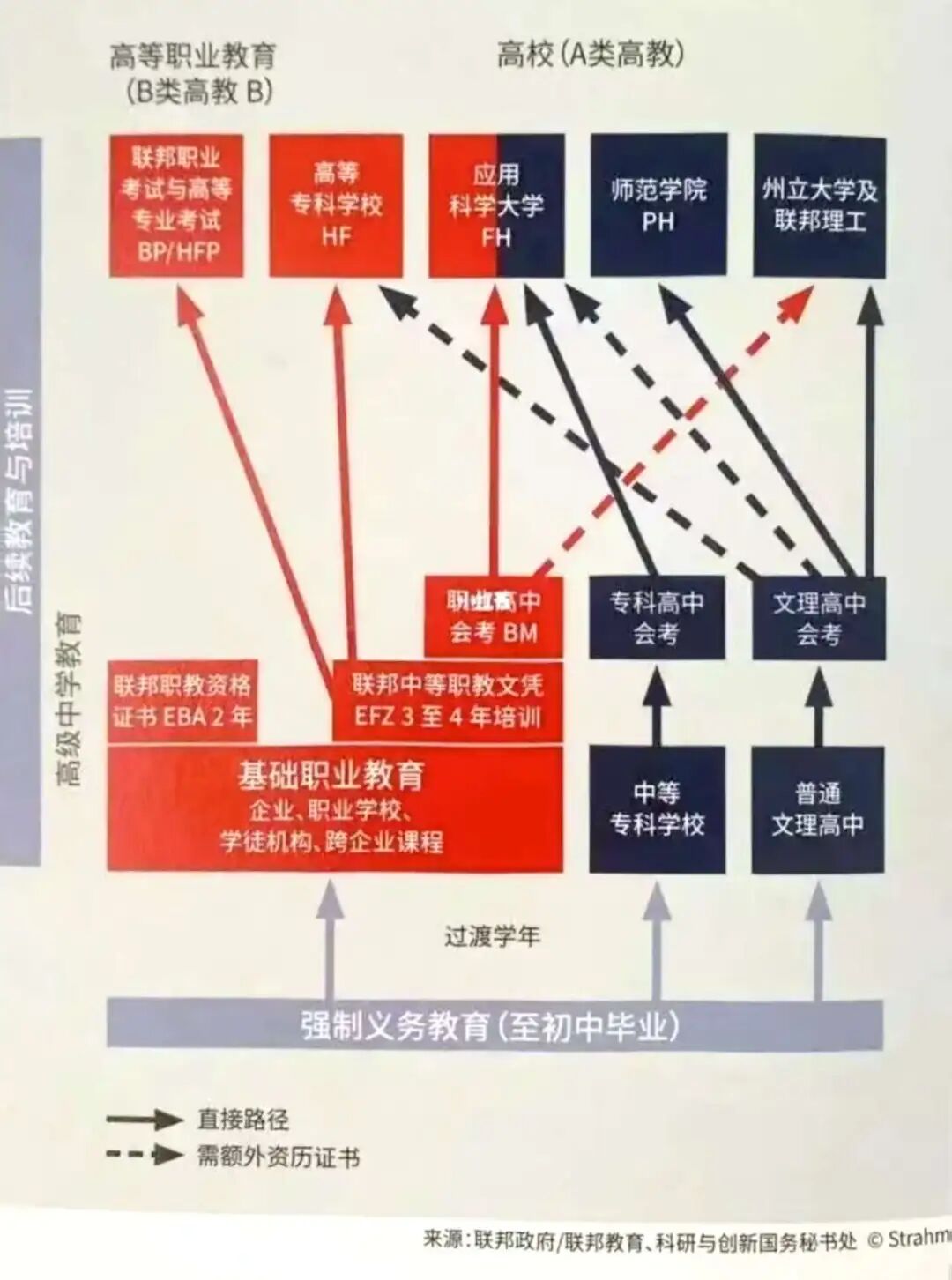

在瑞士公立高中,第一年的分流率接近50%,大约有一半学生需要转换赛道进入职业教育,此后每学年还有15-25%的分流率不等......

因此,求学中的任何环节都不能掉以轻心:比如,每学期的12-14门课程GPA均要达到4分以上(满分6分),日常小考、期末考试,以及毕业论文答辩、高中会考的成绩,都要纳入总分。

当然也有相当一部分瑞士家庭,会主动选择进入职业教育体系。不管怎样,高中能顺利毕业的学生不到一半。

瑞士双轨制职业教育体系,红色所代表的职业教育路径,与蓝色所代表的普通教育路径,各自成体系,却也有所交叉,留有一些通道。最终大约有三分之二的学生会进入职业教育。

最终,只要顺利拿到高中文凭,基本上就可以申请进入包括苏黎世联邦理工(ETH Zurich)和洛桑联邦理工(EPFL)在内的绝大多数高校了。

不过,大学入学申请的相对宽松,只是开始。因为瑞士公立教育体系的“层层分流”和“高淘汰率”,在大学阶段会更残酷。

因此,儿子虽然在高中拿到了14门课程全优的成绩,进了EPFL,也丝毫不敢懈怠。在这所知名理工院校求学的第一年,就像是在“极限求生”。

以儿子所在的生命科学工程专业为例,大一每周课时安排约为30小时,课后要投入大量的时间用于完成常规作业和小组项目,周末和假期也经常要抽出时间用于学业。

虽然上课不需要考勤和点名,但学生轻易不敢缺课,因为一旦缺课很难补上。所有课程都没有课本,仅提供讲义或PPT课件,课程结束前还要抓紧找老师请教疑点和难点。课外也要抽出很多时间用于复习和查漏补缺。

每门课儿子会梳理好相应的知识图谱,便于备考和查漏补缺

用他的话说,“现在轻易都不敢生病”。去年秋冬换季,儿子出现了流感症状。他一边抓紧跑去超市,把冰箱塞满各种食材,一边要规划好必须卧床休息的时间,不仅要避开重要考试,还要避开讲授重要知识点的课程,最后还未痊愈就重返课堂了。

曾经以为“小镇做题家”只会出现在国内的高中,没想到,刷题这事儿,也会发生在瑞士。

去年年底,儿子曾受邀去日内瓦的一位好友家参加跨年派对,在连夜赶回学校所在的城市洛桑时,延误了火车,他就坐在深夜冰冷的火车站,掏出了包里随身揣着的线性代数复习资料来看。

凌晨的火车站与摊开的线性代数笔记

期末考试冲刺阶段这一个月里,EPFL的学生更是天天泡在图书馆,通宵达旦更是家常便饭,累了困了在教室里就地一躺,横七竖八不必在乎形象,毕竟考试成绩才是硬道理。

深夜灯火通明的EPFL图书馆

可是,瑞士的理工教育并非只有“刷题”,也有很多涉及跨学科、小组合作与应用型的学习任务。

比如生命科学专业的学生,也需要掌握一定的编程技能。上学期儿子的编程作业就是小组合作开发一款游戏,需要模拟沙漠生态系统,包括沙漠生物之间的互动,如捕食、交配、逃跑以及衰老死亡,展现天气与温度变化,达到生态平衡。

第一次接触这样的作业,儿子和同学都很兴奋。编程中的各种BUG,像是蜥蜴冲到蝎子的嘴里去、蜥蜴不孕不育等等,常让他们哈哈大笑,暂时忘记了课业的压力。

模拟沙漠生态环境的游戏界面

在平日的学习中,儿子和同伴也经常“苦中作乐”。

去年10月的一天,他和往常一样埋头学习。到了晚上6点多钟,自习室已经空了,突然他的几位好友,捧着一个再普通不过的瑞士卷,出现在自习室门口。

原来这天是儿子的生日。简单而又突然的庆生派对,一下子温暖了儿子焦头烂额忙于学业的内心。可几位好友聊着聊着,话题还是转到了最近学习中遇到的难题,甚至还跑到黑板上写写画画,兴奋地争论。

这个夏天,儿子刚刚顺利通过大一学年的考核任务,但他的“极限求生”还远未结束。

开学两周前,他查到学校发布的第二学年课表,突然发出一声哀鸣:“天哪,怎么课时算下来比第一学期还要多!”“本以为挺过了第一年,就可以开始真正精彩的大学生活呢!”……

“关关难过,关关过”,在最精力充沛的年纪,去接受最残酷的学术考验,这也算是一段特别的成长体验吧。

“宽进严出”的瑞士教育体系

瑞士的高等教育体系,一直奉行“宽进严出”。

“宽进”,体现在相对宽松的入学机会。比如,现有招生政策规定,所有瑞士籍学生或取得瑞士公立高中毕业文凭的学生,都可无条件申请进入EPFL(国际学生需要提供包括法语在内的相应科目考试成绩)。

“严出”,则意味着如果学年成绩不达标(满分6分制,平均成绩<4分),就会被淘汰,包括留级或转入其他大学。

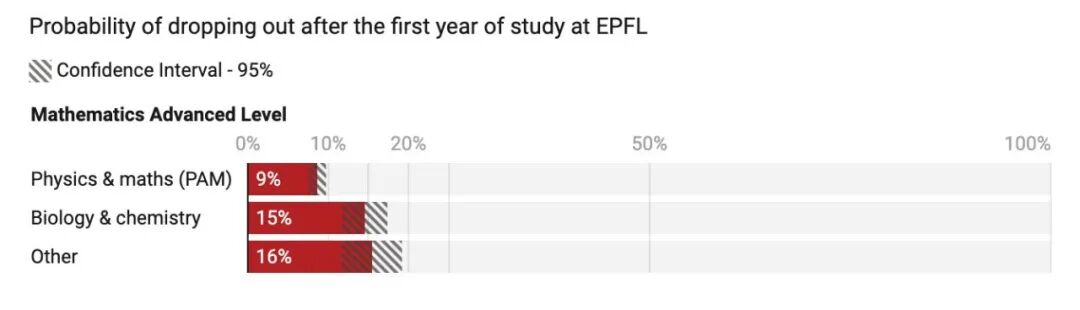

作为瑞士最Top的两所大学,EPFL本科第一年淘汰率普遍在40%,而ETHZurich淘汰率甚至高达50%.....

EPFL大一学年结束后不同专业学生的辍学概率;图源EPFL官网

在瑞士的大学里,本科第一年,是最主要的筛选阶段。其中,理工科(如数学、物理、工程、计算机)的淘汰率要远高于人文社会科学。

今年夏天,儿子大一期末刚结束,就发现自己的项目课题搭档,因一门课程没有达标,只能被迫“留级”....连补考的机会都没有。

“开学时你面对的是热热闹闹人满为患的大学教室、餐厅和学生公寓,到学期结束时,可能是冷冷清清、黯然离场。”儿子唏嘘不已。

儿子拍摄的EPFL课堂

不过,瑞士高等教育之间的转学和转专业还是比较灵活的。

据EPFL官网介绍,大一结束后考核不达标的本校学生,通常会转到其他大学。其中大多数学生会选择在瑞士大学(HEU)学习,约三分之一会转学到应用技术大学(HES),极少数会转到师范大学(HEP)。

这样的设置,可以让大学始终保持较高的学术挑战性,保证学生在学术和科研领域的竞争力。

此外,瑞士大学的专业课考试不仅难,而且机制非常严格。比如,为了避免学生在没有掌握知识点的情况下盲猜得分,选择和判断题都有倒扣分机制。

在此压力下,学生曾联名写信给校方请求撤回倒扣分机制,但最终无果。考试结束后同学间交流,大家都说选择题就像赌博,需要算好赔率,经过忐忑不安反复检查,才敢落笔。

或许正因为瑞士从高中到大学的“宽进严出”体系,使得它在学术质量和毕业生的就业竞争力上颇有优势。

一直以来,瑞士高校在世界大学排名中有着不俗的表现。ETHZurich的QS 排名全球第7,被誉为“欧陆麻省理工”,工程技术、生命科学、计算机等专业均位于世界前列,爱因斯坦还曾在此求学。它和姊妹校EPFL(QS全球第22),以及剑桥、牛津、帝国理工,共同占据了欧洲理工领域的前五名。

爱因斯坦的母校,苏黎世联邦理工;图源官网

除了Top2理工院校,苏黎世大学、巴塞尔大学、伯尔尼大学、日内瓦大学以及洛桑大学,也分别在各自的排名区间内具有一定的实力。

瑞士的大学也很注重产业实践,这里聚集了谷歌欧洲研发中心、IBM实验室、罗氏、诺华等200余家高端科技企业,为高校提供产学研的土壤。比如,本科生就有机会参与量子计算、人工智能等前沿课题研究。

依托瑞士高端产业与科研环境,毕业生就业与薪资表现优异。多项国际调查和报告显示,瑞士高校毕业生的平均起薪和职业生涯中期的薪资都位于世界前列,尤其是STEM领域。

瑞士公立大学一年学费2万,堪称“性价比天花板”

这几年,随着中国学生家庭的留学路径多元化,瑞士留学也被越来越关注。

瑞士的私立大学花费不菲,但是公立大学的学费却很亲民。拿儿子就读的EPFL来说,虽然从2025年秋季学年开始,对国际生上涨学费,也不过增加到2,240瑞郎/学年(约合2万元人民币)。

相比英国G5 大学的平均年开支约 50 万人民币,美国顶尖私立院校更是超过 70 万,瑞士公立大学堪称“性价比王者”。

不过在生活成本上,瑞士并不便宜。

最大的开销是房租。儿子目前在校外租的单人公寓,距离校园约20分钟路程(步行+地铁),带有独立厨卫,租金1,000瑞郎/月(接近9000元人民币/月),房间配有家具、电视、冰箱。以洛桑当地的物价水平来说,性价比还是不错的。

儿子在学校附近租住的公寓

瑞士的用餐也比较贵。一份校园简餐大概8-15瑞郎/份(约70-135元人民币)。如果选择当地中餐厅,一荤一素加主食吃下来要五百多人民币。因此,每个月在用餐上至少要花费一万多人民币,这还不算日常社交和聚会。

校园餐厅的纯素午餐

粗略算了一下,儿子大学第一年的所有开支,衣食住行再加上医疗保险,总共花费大概在30万人民币。

另外,相比美国以及其他一些移民国家来说,瑞士的治安优势特别明显。儿子在瑞士无论是中学还是大学阶段,几乎没有遇到过种族歧视、校园霸凌,或是其他街头犯罪。

洛桑的城市地铁

不过,留学瑞士最大的挑战,在于语言关。

瑞士是一个多语言国家,本科阶段留学,在掌握英文之外,熟练掌握一门法语或德语是必须的。比如,EPFL位于瑞士法语区,申请学生需要法语达到考试标准,要求能听懂法语授课。到了大学第二年开始,才会有最多50%的英语课程。

因为语言门槛,瑞士本科阶段的中国留学生人数有限。到了硕士阶段,由于主要以英语授课,中国学生比例大幅增加。比如2022/2023学年,EPFL就有696名中国硕士生在读,成为最大的国际学生群体,占比超过10%。

儿子曾感慨,虽然自己在瑞士求学7年,语言沟通没任何问题,但他始终找不到如鱼得水的感觉,或者说很难达到和同伴之间的“深层次交流与共鸣”。幸好户外远足一直是儿子的爱好,帮助他交到了一些朋友。恐怕这也是所有留学生都会有的文化认同和疏离感。

过去十年里,瑞士高校的学生人数也出现了暴涨。EPFL从2010年的约6000名学生,增加到2022年超过12000人,这也给教学设施、师资、辅导资源、师生比带来了巨大压力。

为了保证学生资源和学术质量,从2022年开始,EPFL开始对所有来自非欧盟国家的本科申请者限制名额,申请竞争也变得尤为激烈。

另一所大学,ETH虽然没有明确限制非欧盟学生数量,却通过维持极高的学术难度和严格的考试筛选机制来“自然”控制学生数量,尤其是本科阶段。

这两年,随着全球地缘政治的紧张,瑞士留学也受到了一些波及。

去年10月,ETH发布了一份新的安全审查政策,对一些国家的敏感专业申请者进行审查,搅动了原本平静的瑞士留学。目前,这一审查主要对硕士和博士阶段的申请者展开。因此,想要申请瑞士两所顶尖理工大学的硕博研究生,需要多留意政策的变化。

跨年夜儿子和同学们在日内瓦聚会

在留学多元化的时代,瑞士留学值不值?

我认为,对于学术自律、能承受高压的学生而言,瑞士会是一个高投入、高挑战、高性价比的留学目的。如果抱着“轻松留学,拿顶尖大学文凭”的想法,瑞士可能会让你失望。