在经济全球化的今天,跨国公司是拉动东道国发展的 “引擎”,还是暗藏 “隐形代价” 的复杂存在?

曾同学通过 International EPQ 项目深入探究了这一命题。他从观察身边的跨国品牌(如连锁餐饮、新能源车企)切入,不仅打破了对于跨国企业的刻板印象,更凭借这份兼具“现实观察”与“学术深度”的研究,向G5名校招生官展现了自己“穿透数字、追问真相”的经济学潜力,最终成功敲开了LSE经济学的大门!

今天就跟着曾同学的分享,走进他的 IEPQ 之旅:看他如何选课题、破数据难题,用一场深度研究为 G5 申请 “加分”!

首先请做个简单的自我介绍吧。

曾同学:大家好,我是一名来自南昌一所国际高中的毕业生,即将进入大学攻读经济学专业。高中阶段我就对经济与社会的互动关系产生了浓厚兴趣,曾自主研究过“本地中小企业对社区就业的拉动效应”,并尝试用数据模型分析过小型商圈的消费趋势。这次IEPQ选题聚焦跨国公司对东道国的影响,源于我观察到身边跨国品牌(比如某国际连锁餐饮、新能源车企)的扩张既带来了便利,也引发过一些争议——这种“双面性”让我想深入探究:跨国公司到底为东道国带来了什么?又付出了什么代价?

为什么选择参加 International EPQ 项目?

曾同学:选择IEPQ主要是因为它完美契合了我对“深度研究”的需求。高中时我参与过一些短平快的经济调研,但总感觉停留在表面;而IEPQ的“独立研究+导师制”模式,能让我有机会从选题到成文完整走完学术流程,尤其是它的灵活性——可以从实际市场案例切入,而不是被固定框架限制。另外,我计划申请经济学相关专业,IEPQ的研究经历能直接展示我的学术潜力:既能用理论分析,又能结合真实市场数据,这对大学招生官来说应该很有说服力。

最终确定的 International EPQ 选题是什么?为什么想做这个选题?

曾同学:我最终的选题是:Analysis of the Primary Impact of Multinational Corporations on the Economy and Society of Host Countries: A Study Based on the Actual Market Situations of Multinational Corporations跨国公司对东道国经济与社会的主要影响分析 —— 基于跨国公司实际市场情况的研究

曾同学 选题内容展示

选题的灵感来自两件事:一是高中时我常去的一家国际连锁超市,它入驻后带动了周边就业,但也导致附近小商铺倒闭;二是新闻里提到某跨国车企在发展中国家设厂时,因环保标准降低引发争议。我突然意识到,跨国公司的“经济贡献”常被放大,而它们对社会结构、环境的隐性影响却被忽视了。所以我想通过实际市场案例(比如选取3家不同行业的跨国公司在华子公司),系统分析它们的经济与社会影响,尤其是那些“未被预想的副作用”。

能详细说说你在这个课题中的研究内容吗?有没有意料之外的收获?

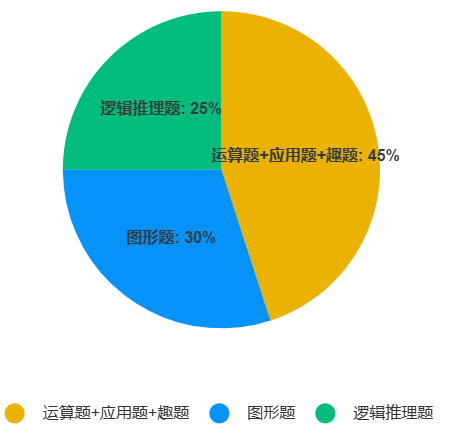

曾同学:研究主要分三部分:首先是经济影响,我收集了3家跨国公司(分别来自零售、制造、科技行业)在南昌、苏州、深圳的分公司数据,分析它们的税收贡献、就业岗位创造(包括直接与间接)、供应链本地化程度;其次是社会影响,我访谈了20位企业员工、15位本地小商户,发现跨国公司的高薪岗位集中在技术岗,而基础岗位流动性大,反而加剧了本地低技能劳动力的收入差距;最后是环境代价,我对比了企业入驻前后的区域碳排放数据(通过环保部门公开报告),发现其中一家制造业跨国公司为降低成本,使用了本地小供应商的高污染原料,导致周边河流污染指数上升了17%。

曾同学 研究结果展示

最意外的收获是:我原本以为跨国公司会主动承担社会责任(比如环保投入),但实际案例中,它们的“逐利性”往往优先于“社会价值”——为了压缩成本,有些企业甚至利用东道国监管漏洞。这让我彻底打破了“跨国公司=进步象征”的刻板印象,也意识到研究经济问题时,必须同时关注“显性收益”和“隐性成本”。

研究中遇到的最大挑战是什么?如何解决的?

曾同学:最大的挑战是数据获取与验证。一开始我试图通过公开财报获取跨国公司的本地投入数据,但很多企业在年报中仅披露“全球总支出”,没有细分到东道国;访谈小商户时,也有部分人因担心“得罪企业”拒绝透露真实经营状况。

后来我想了两个办法:一是转向环保、税务等政府公开的“被动数据”(比如污染处罚记录、税收优惠申请材料),间接推算企业的实际影响;二是通过行业协会联系到曾在跨国公司任职的员工,获取内部文件(如供应商名单、成本核算表)——虽然过程曲折,但这些“非传统数据”反而让我发现了更真实的企业行为逻辑。

可以介绍一下 IEPQ 为期三个月项目周期的具体安排吗?对于时间管理有哪些心得吗?

曾同学:项目周期大致分为四个阶段:

- 第1-2周:选题细化与框架搭建(和导师确认研究方向,确定3家案例企业,设计访谈提纲);

- 第3-6周:数据收集与初步分析(查财报、跑政府部门要公开数据、联系访谈对象);

- 第7-10周:深度研究与矛盾解决(发现数据缺口后,调整策略转向“被动数据+内部文件”,重新验证假设);

- 第11-12周:写作与修改(完成初稿后,导师逐章反馈,重点调整“环境代价”部分的论证逻辑)。

时间管理上,我用Excel做了甘特图,把每个阶段的截止日期精确到天(比如“第4周必须完成2家企业财报分析”);同时预留了2周“弹性时间”——果然,访谈时有1位商户临时反悔,我靠弹性时间联系了另一位替代对象。

关键心得是:不要迷信“完美计划”,但要为意外留足缓冲——研究不是考试,灵活调整比“按表执行”更重要。

你如何将 IEPQ 经历应用到大学申请中?

曾同学:在申请材料中,我没把IEPQ写成“成果清单”,而是重点讲“研究过程中的思考转变”:比如一开始我以为跨国公司是“经济救星”,但通过数据验证后发现它们可能加剧社会不平等,这种“从假设到证伪”的过程,恰恰展示了我的批判性思维。

个人陈述里,我还引用了访谈中的一句话:“一位小商户说‘大公司来了,我们的生意像被抽干了水的河’——这句话让我意识到,经济学不能只看数字,更要听见‘被平均’的声音。”

申请心得是:大学想招的是“有故事的研究者”,不是“完美的做题家”。我在文书中坦诚了数据收集的困难和思路的转变,反而让招生官看到了我的“学术生命力”——比起“得出正确结论”,他们更在意“你是否具备在未知中探索的能力”。

你认为 IEPQ 项目对你的主要收获和帮助是什么?如果用五个词或短语来概括这段旅程,你会选择哪些词?

曾同学:主要收获有三方面:一是学术能力的提升——从设计研究框架到验证假设,我完整掌握了社会科学研究的流程;二是认知的突破——打破了对跨国公司的刻板印象,学会用“双面性”视角分析经济现象;三是心态的成长——面对数据缺失、访谈失败时,我从焦虑变得从容,明白了“研究就是不断试错”的本质。

如果用五个词概括,我会选:打破偏见、数据说话、真实的力量、批判性思维、成长型心态。这段旅程让我真正理解:好的研究不是证明自己正确,而是逼近真相。

紧张:因为项目成绩关系到申请材料,听说满分才能拿 A*,所以我非常紧张,想把每件事情都做好。正是这种紧张情绪,促使我把 planning table 尽可能写到最满,还有 production log 会尽量体现整个研究过程中所有的问题、困惑以及解决方式。