灾后地区的发展不仅关乎经济恢复,更关乎生态重建与社会稳定。汶川地震后,中国灾区经历了长达十余年的重建与振兴,但经济–生态–社会(EES)系统之间的互动机制与协调程度一直缺乏系统研究。来自成都理工大学的Mingkang Yuan, Yi Xiao, Yang Yang, Cong Liu团队在国际权威期刊Ecological Indicators发表的一项研究论文,系统评估了汶川地震灾区在2005–2020年间的恢复与协调发展进程。

Ecological Indicators是中科院一区TOP期刊,最新影响因子7.4,环境科学与可持续发展领域的权威期刊,关注生态系统健康评估、可持续发展指标与环境政策研究。

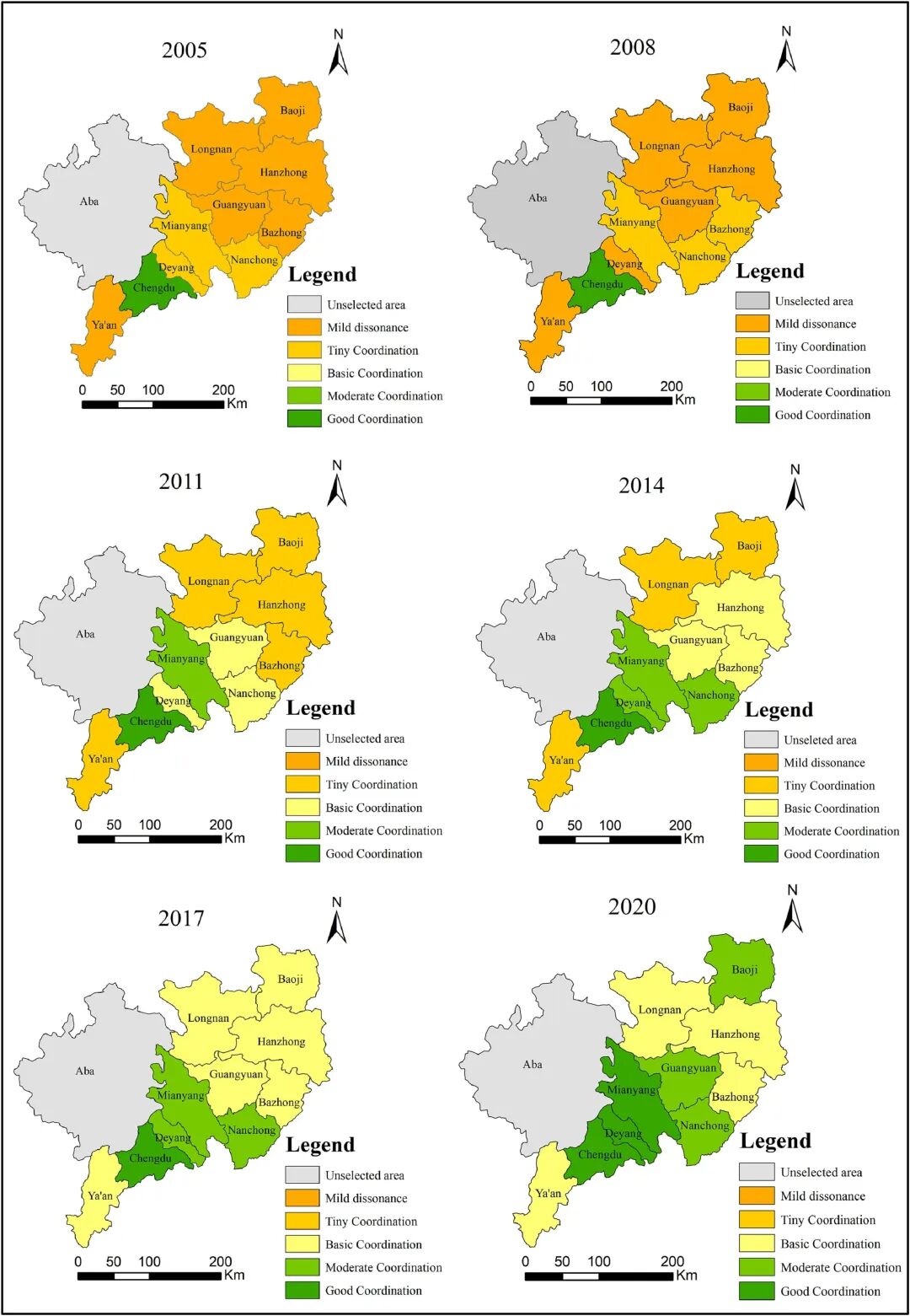

研究团队以汶川地震灾区为对象,基于2005–2020年间的社会经济与生态环境数据,构建了涵盖经济发展、生态质量与社会民生三大维度的综合评价体系,并运用耦合协调度模型(CCD)和AHP–熵值法对EES系统的互动机制进行了定量刻画。 结果表明,汶川地震后,灾区经济、生态与社会系统的耦合协调度持续上升,体现出经济增长带动生态恢复与社会重建的正向联动效应;从空间分布看,协调度呈现“东北高、西南低”格局,经济基础较强、生态恢复投入较大的地区(如成都、德阳、绵阳)恢复速度明显更快。研究指出,只有实现经济增长、生态修复与社会福祉的动态平衡,才能真正达成灾后区域的长期复原力与高质量发展。这一成果不仅拓展了区域协调发展理论的应用边界,也为政府制定绿色恢复与灾后治理政策提供了重要参考。

结果表明,汶川地震后,灾区经济、生态与社会系统的耦合协调度持续上升,体现出经济增长带动生态恢复与社会重建的正向联动效应;从空间分布看,协调度呈现“东北高、西南低”格局,经济基础较强、生态恢复投入较大的地区(如成都、德阳、绵阳)恢复速度明显更快。研究指出,只有实现经济增长、生态修复与社会福祉的动态平衡,才能真正达成灾后区域的长期复原力与高质量发展。这一成果不仅拓展了区域协调发展理论的应用边界,也为政府制定绿色恢复与灾后治理政策提供了重要参考。 在论文准备过程中,科藤学术中心学术翻译服务(KetengEdit)为作者提供了语言翻译润色服务。我们将继续为科研人员提供专业的论文翻译、期刊选择、数据可视化与科研绘图支持,助力更多中国学者的成果登上国际高水平期刊。若您在论文翻译或投稿过程中需要帮助,欢迎添加微信ketenghuaboshi咨询服务。论文链接:

在论文准备过程中,科藤学术中心学术翻译服务(KetengEdit)为作者提供了语言翻译润色服务。我们将继续为科研人员提供专业的论文翻译、期刊选择、数据可视化与科研绘图支持,助力更多中国学者的成果登上国际高水平期刊。若您在论文翻译或投稿过程中需要帮助,欢迎添加微信ketenghuaboshi咨询服务。论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X23012876